Column

コラム

無意識を、数値で見える化する挑戦

無意識を、数値で見える化する挑戦

「跳びやすい」と感じる感覚には、確かに差がある。

そしてその差は、“なわ”によって大きく変わる。

では、この「跳びやすさ」という無意識のフィーリングを、どうやって数値で表現すればいいのか?

私たちはこの疑問を解き明かすため、あいち産業科学技術センターに協力を仰ぎました。

目指したのは、世界で初めて「なわとびの感覚を数値化する」ことです。

試験を依頼したら「?」が浮かんだ

センターに試験を依頼した際、担当の方は少し困ったような表情を浮かべました。

それもそのはず、センターがこれまで取り扱ってきたのは、明確な規格や基準に基づいた材料試験。

求められているのは、常に「正確な数値結果を出すこと」。

それに対し、私たちが望んだのはこうでした。

「なわとびを跳んだときの“フィーリングの違い”は、どの数値と連動しているのか?」

つまり、目的は試験そのものではなく、感覚の裏側にある「手がかり」を探すことだったのです。

いわば、あたりをつけるための実験。これは前例のないアプローチでした。

それでも私たちの情熱に応えてくれたのが、同センターの水野さんでした。

「一緒に試してみましょう」と言っていただけたことが、すべての始まりでした。

破壊、摩擦、空気抵抗……さまざまな試験に挑戦

私たちは、実際に市場に出回っている様々な「なわ」のサンプルを収集し、以下のような試験を実施しました。

- 破壊試験(どれだけの力で切れるか)

- 引っ張り強度試験(どれだけ伸びるか)

- 対摩擦試験(地面との接触抵抗)

- 表面硬度試験(触ったときの硬さの感じ方)

- 空気抵抗試験(回したときの空気の引きずり)

最初は「なにが出るかわからない」手探り状態でしたが、試験を重ねるうちに見えてきた傾向がありました。

たとえば、跳んでいて「手に振動が残る」と感じたなわは、引っ張り強度や表面硬度の数値が高い傾向にあり、

「回しやすい」と感じたなわは、空気抵抗の値が低く、比重が適度にあるものが多かったのです。

測定くん誕生

ただし、既存の試験項目では再現しきれない“感覚”があることにも気づきました。

「実際に跳んだときのあの感じ」を測定するためには、新たな測定装置が必要だと判断しました。

そこで私たちは、オリジナルの試験装置を開発しました。

それが、測定くんver.1の誕生です。

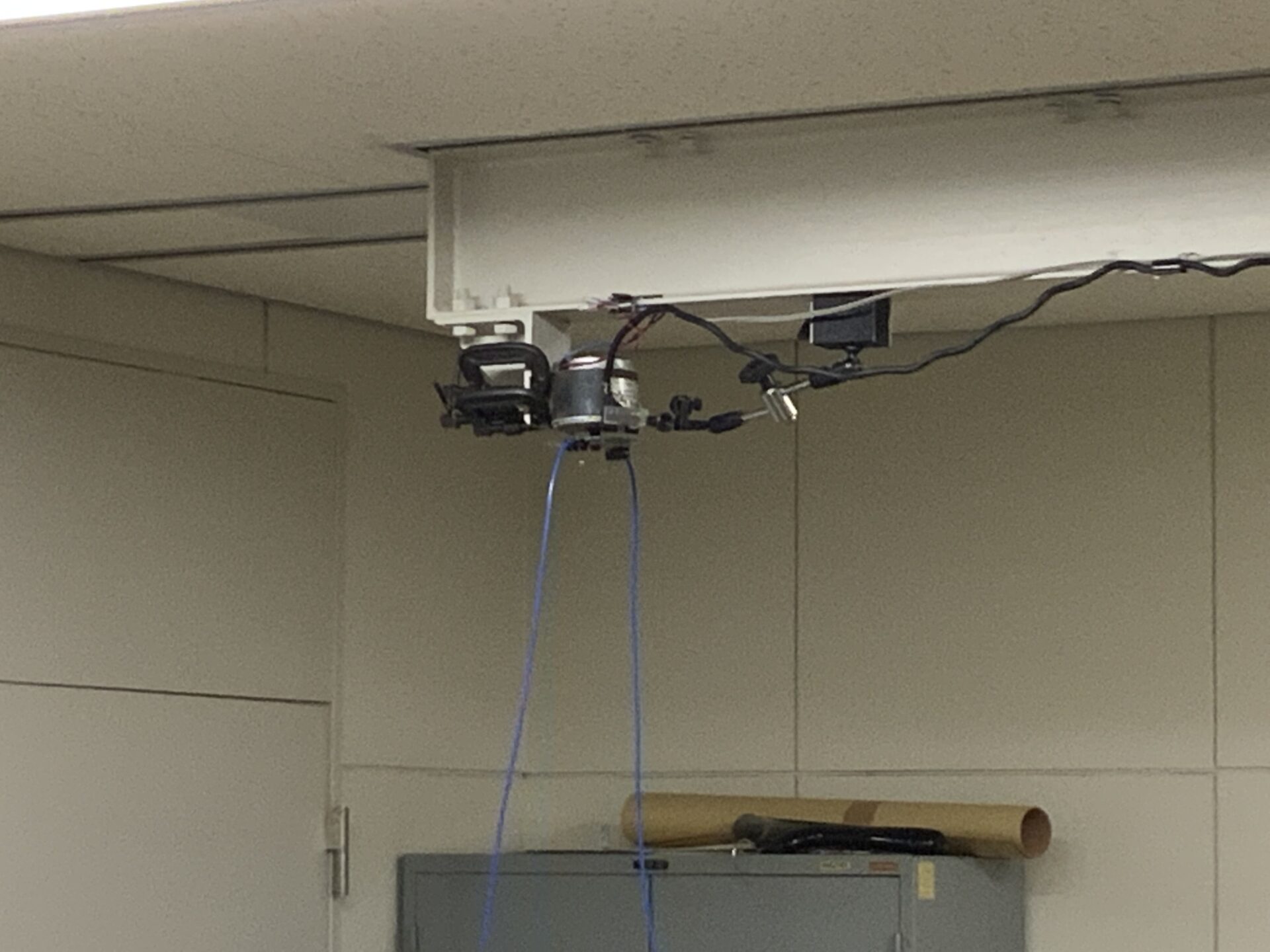

天井から吊るした円盤に、2本のなわを取り付け、電気モーターで回転させる。その際、モーターが回るのに必要な電力量を計測することで、

「回しやすさ」や「空気抵抗」を数値で可視化できるというアイデアでした。

この装置はバージョンアップを重ね、ver.2、ver.3と改良されていきます。モーターの出力や回転速度、ハイスピードカメラも導入、

記録精度も向上しより細かな数値の違いが読み取れるようになりました。

この開発には、センターの水野さん、

そして測定くんの図面作成から組み立てまでを担ってくれた株式会社ハーディックさんの多大なる協力がありました。

ここに記して、心より感謝申し上げます。

感覚の裏にある「数値」の存在

こうして私たちは、感覚的で曖昧だった「なわの跳び心地」を、少しずつ数値として捉えることができるようになっていきました。

そして次章では、数多くの試験と実跳び検証の結果、私たちが導き出した答え——

「なわの形状」「跳ね返り」「比重」こそが、フィーリングを決定づける3大要素であることについてお話しします。