Column

コラム

“なわ”が違えば、跳び心地がまったく違う。

“なわ”が違えば、跳び心地がまったく違う。

“なわ“が違えば、跳び心地がまったく違う。

私たちがなわとびの製造・開発に携わる中で、ずっと不思議に思っていたことがあります。

それは、「市場に出回っているなわとびを実際に跳んでみると、跳び心地がまったく違う」ということです。

なわとびという製品は、一見すると非常にシンプルな構造をしています。グリップ(持ち手)があり、そこからロープ(なわ)が伸びている。ただそれだけ。ところが、実際に手に取って、跳んでみると……違うのです。しかも、その違いは見た目やスペックではほとんど判断がつきません。

私たちはまず、その違いの正体を突き止めるために、様々ななわとびを分析しました。

グリップの長さや太さ、手に持ったときの重さ。グリップとロープをつなぐ回転部分の構造や滑らかさ。これらも確かに影響はありますが、何十種類と試していく中で、最も違いを生む要素が見えてきました。

それは「なわ(ロープ)そのもの」です。

感覚はある。でも、言語化されていない。

同じような素材のなわとびでも、ロープを変えるだけで跳び心地が激変します。

「このなわ、なんか軽くて跳びにくい」

「これはスピード出るけど、ミスしやすい」

「ちょっと重いけど、タイミング取りやすい」

こうした感覚的なコメントは、子どもから大人まで多くの人が共通して感じていることです。

しかし不思議なことに、店頭に並んでいるなわとびのパッケージを見ても、

「このなわはこういう特性があります」と書かれているものは、存在しません。

「材質:PVC」「長さ:2.5m」といった最低限の表記こそあるものの、そのなわがどんな跳び心地を持っているか、あるいはどういうレベルや目的に適しているかといった情報は、まるでブラックボックスのように曖昧なままです。

つまり、私たちが感じている“跳び心地”は存在しているにもかかわらず、

それは言語化も数値化もされていない、完全に無意識の領域にある情報だということです。

跳びやすい・跳びにくいは、「選ばれて」いる

とはいえ、子どもたちがなわとびを選ぶとき、何も考えていないわけではありません。

「これなら跳べる気がする」「なんか跳びにくい」「やっぱり前のやつのほうが好き」

無意識の中で、彼らは“選んでいる”のです。使い慣れたなわとびの感覚と、手にした新しいなわとびとの微妙な違いを、言葉にはできなくても身体が記憶している。そして、跳んでみて、身体が教えてくれる。「これじゃない」「これだ」と。

この現象を、私たちは重要なヒントだと捉えました。

跳びやすい・跳びにくいには確実に物理的な要因があるはずなのに、それが説明されていない。

つまり、私たちがやるべきことは、この無意識の感覚を「意識化」し、「数値化」することだと確信したのです。

「感覚」と「数値」のあいだに橋をかける

跳び心地という、これまで感覚に委ねられていた世界に、どのようにして数値的な裏付けを与えることができるか。

そしてその数値は、実際の跳びやすさとどうつながるのか。

私たちはこのテーマに真正面から取り組むことにしました。

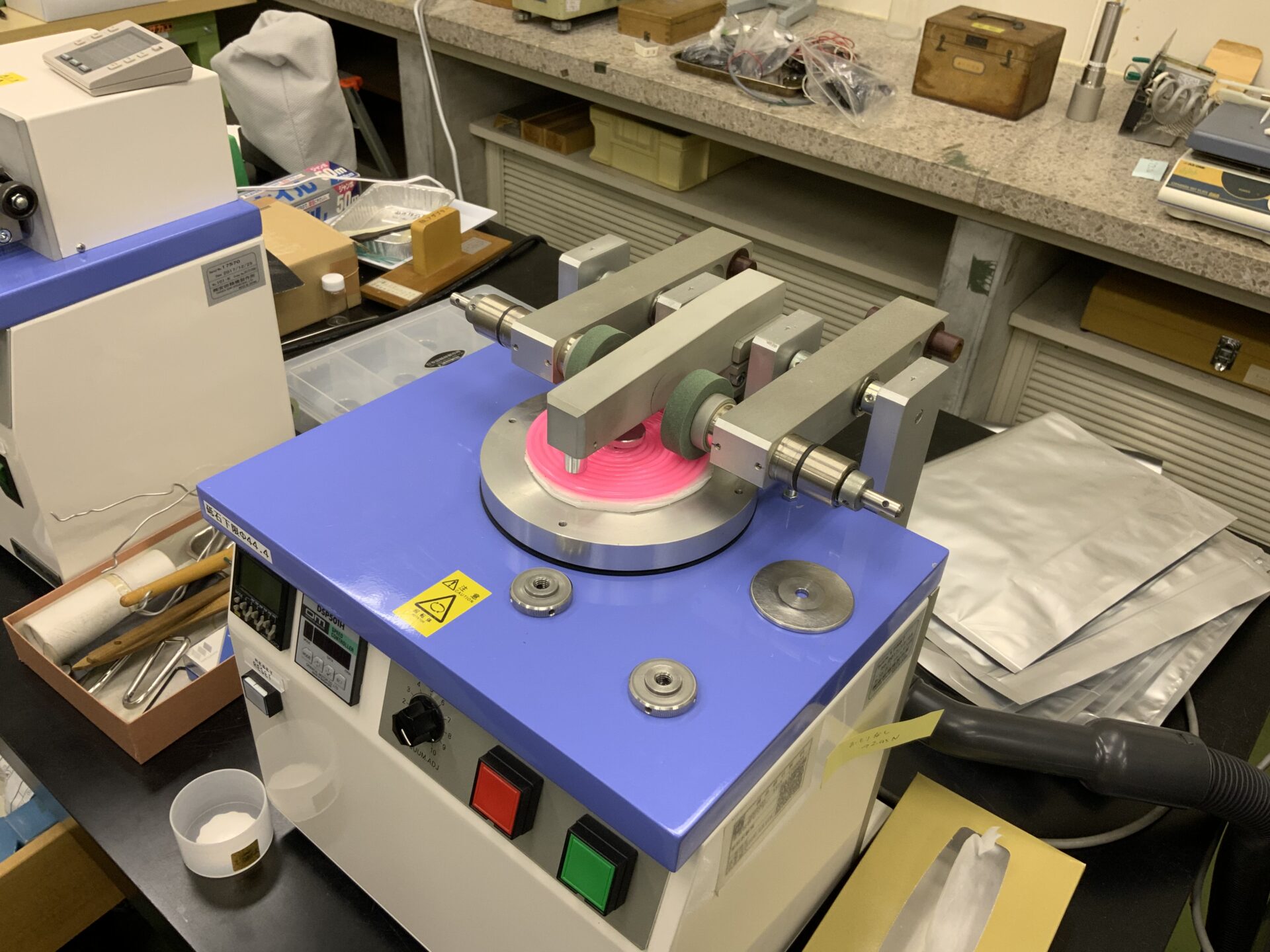

そして次章では、その数値化に向けて私たちが行った世界初の試み——

あいち産業科学技術センターとの共同研究、

そして“跳び心地”という曖昧な感覚を測定するために生まれた装置「測定くん」について紹介していきます。