Column

コラム

跳びやすい「なわとび」第2章

第2章 カスタマイズ──“自分仕様”のなわとびを創るということ

「跳びやすいなわとび」とは何か。

その答えを子どもたち自身に見出してもらうことこそが、私たちのなわとび開発の最終ゴールだと気づいたとき、次に立ちはだかったのは、「その環境をどう整えるか」という課題でした。

子どもたちに「選ばせる」のではなく、「創らせる」。

つまり、“自分で自分に合ったなわとびを作れる”ための仕組みを構築し直す必要があったのです。

5つから7つへ──道具の再定義

Screenshot

私たちはまず、従来のなわとびを分解してみることから始めました。

従来の縄跳びは、主に以下の5つのパーツで構成されていました。

- グリップ

- キャップ

- 回転体

- ストッパー

- なわ

この5つで完成していた“道具”としてのなわとびを、一度バラバラにして再構築する。

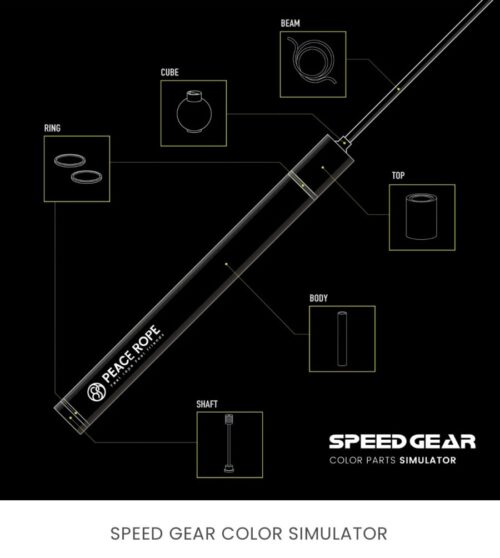

その過程で私たちは、なわとびを7つの新たな要素に分解しました。

- ボディ:手になじむグリップ本体

- シャフト:回転の軸となる細部パーツ

- トップ:グリップ上部の保持パーツ

- キューブ:回転機構を担うコアユニット

- ストッパー:長さを調整・固定する部品

- リング:アクセントにもなる補助パーツ

- ビーム:なわそのもの(材質・重さが自由に選べる)

規格化へのチャレンジ

これらのパーツを、0.01mm単位での調整・規格化。繊細で緻密な調整の末に、どの組み合わせでも成り立つ「共通設計」をし規格を完成させました。

技術の壁と素材への挑戦

この再構築において、最も困難だったのは耐衝撃性の確保です。

子どもが扱う道具である以上、投げられ、踏まれ、落とされるのは当たり前。その中で、強度と軽量性を両立させる素材選びと、必要最小限の肉厚設計には、何度も試作を繰り返しました。

グリップが破損しない安全強度も自社基準を設け、地面にぶつかり割れた時の断面形状も尖らないような素材を選定、最終的に安全な肉厚は2mmに設計しました。

なわの太さ、直径は4mm、そこから始まり一番なわが切れる箇所であるなわとグリップを繋げる回転体を再設計し、摩擦を最小限にする為、回転体の形を球状にし、キューブと命名、そしてキューブの最小直径を弾き出し、ストッパーでなわを固定する仕組みが完成しました。

それらをすべて検証し、**機能性と感性の両方に響く“パーツ構成”**へと昇華させていきました。

カスタマイズという自由

こうして完成した7パーツのシステムは、子どもたちに「選ぶ楽しさ」だけでなく、「自分で創る喜び」をもたらしました。

グリップの太さ、キューブの回転の速さ、ロープの素材や重さ、全体のカラーリング——

これらすべてを自由に組み合わせられることで、子どもたちは**“自分仕様のなわとび”**に出会っていきます。

「このなわとびは、自分だけのものだ」

その感覚が、自信を生み、モチベーションを高め、自然と練習へとつながっていくのです。

Screenshot

正解のない世界へ

私たちが目指したのは、「誰にでも合うなわとび」ではありません。

目指したのは、「一人ひとりに最適ななわとび」を子どもたち自身が創れるようにすること。

答えは、作り手が決めるものではなく、子どもたちの中にしかありません。

だからこそ私たちは、徹底的に分解し、磨き上げ、自由に組み立てられる“仕組み”に振り切ったのです。

この「7パーツ」のなわとびは、単なる道具ではありません。

跳ぶという体験を、ひとりひとりの“自分ごと”にするためのメディアなのです。

そして今、その一本から生まれるストーリーが、子どもたちの日常を少しずつ変え始めています。